I vostri figli non sono i vostri figli,

sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.

Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi

e non vi appartengono benché viviate insieme.

Potete amarli ma non costringerli ai vostri pensieri,

potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro

poiché abitano case future, che neppure in sogno potrete visitare.

(K.G. Gibran)

«Benché l’evento della nascita sia sempre seguito da acclamazioni di gioia, c’è anche un lato oscuro a premere dietro questa letizia. Se spingiamo lo sguardo oltre il velo della realtà convenzionale, scopriamo intanto che questo essere che entra a far parte della famiglia dovrà svilupparsi secondo linee evolutive determinate. Esse sono innanzitutto quelle, inesorabili, predisposte dal piano genetico, laddove, sotto un profilo psicologico, si suppone una certa libertà di sviluppo dell’individuo, insomma che egli possa essere l’autore del proprio destino. Tale supposizione, tuttavia, non viene interamente confermata dall’esperienza. Se è vero infatti che a ciascuno spetta un’evoluzione psicologica, è pur vero che ogni bambino viene al mondo quale sogno dei propri genitori, e poiché egli è comunque l’essere più debole e bisognoso che ci sia al mondo, totalmente dipendente da altri, viene inevitabilmente inserito in una prospettiva esistenziale e psicologica che coincide con le aspettative consce e inconsce dei genitori. Tutti abbiamo vissuto questa esperienza quando abbiamo sentito di rappresentare per i genitori una promessa. La nostra crescita personale concepita nella loro ottica significava svilupparsi nel modo che loro stessi sognavano, fantasticavano e agognavano.

[…]

Il bambino appare in verità uno “strumento” drammaticamente ricattabile. E la crescita sembra dover passare necessariamente attraverso l’esperienza di questo ricatto; anche i genitori più presenti e responsabili infatti possono commettere delle ingiustizie, senza rendersene conto possono ferire il figlio nella sua totale vulnerabilità e inermità. Non parliamo poi della distruzione gravissima che genitori immaturi, inconsapevoli e perseguitati dai loro sensi di inferiorità possono infliggere al bambino, usandolo e sfruttandolo come un oggetto, come un’appendice e uno strumento di compensazione.

Lo sviluppo dell’uomo si realizza dunque anche attraverso il ricatto. Il ricatto dei genitori fa leva sull’incondizionata adorazione che i figli provano verso di lui. I bambini sono pronti a tutto pur di non perdere la loro approvazione, la loro protezione, il loro amore. Sono persino pronti a “dimenticare” ogni ingiustizia, ogni violenza loro fatta pur di salvare l’immagine buona della mamma e del papà. Un bambino non può sopravvivere senza questa immagine buona, perché farne a meno equivarrebbe, da un punto di vista psicologico, a esperire l’abbandono totale e la morte.

Spesso, l’esigenza di conservare un’immagine idealizzata del genitore fa si che vengano rimossi tutti i sentimenti negativi, spesso legittimi, provati contro di loro: l’indignazione di essere stati umiliati, il risentimento per essere stati ignorati, fraintesi, presi in giro, sfruttati, mai ascoltati. La stessa situazione sentimentale viene rivissuta da adulti in particolari situazioni emotive, per esempio quando, amando una persona, si è disposti a fare tutto ciò che essa chiede, senza alcuna possibilità di stare dalla propria parte, di capire di che cosa si avrebbe veramente bisogno, di dare spazio al proprio desiderio e alle proprie richieste.

[…]

Accade sovente che dei genitori “perfetti” sul piano sociale e mondano lamentino la sventura di un figlio disgraziato, incomprensibilmente autodistruttivo, o violento o fannullone: in linea generale possiamo dire che all’origine di queste situazioni c’è una patologia dell’intero sistema familiare; il figlio è stato costretto dai genitori a caricarsi di tutti quegli aspetti d’ombra dell’esistenza che essi non sono stati capaci di integrare. Jung ha affermato: “Non v’è nulla che abbia un influsso psichico più forte sull’ambiente circostante, e in special modo sui figli, che la vita non vissuta dei genitori”.

Accade sovente che dei genitori “perfetti” sul piano sociale e mondano lamentino la sventura di un figlio disgraziato, incomprensibilmente autodistruttivo, o violento o fannullone: in linea generale possiamo dire che all’origine di queste situazioni c’è una patologia dell’intero sistema familiare; il figlio è stato costretto dai genitori a caricarsi di tutti quegli aspetti d’ombra dell’esistenza che essi non sono stati capaci di integrare. Jung ha affermato: “Non v’è nulla che abbia un influsso psichico più forte sull’ambiente circostante, e in special modo sui figli, che la vita non vissuta dei genitori”.

A proposito di “vita non vissuta” è ancora Jung a sfatare, o almeno a ricondurre alle sue umane, troppo umane proporzioni il luogo comune in base al quale i genitori dovrebbero sacrificarsi per i propri figli. “Quando si trascura il proprio benessere per favorire il benessere dei figli, si lascia ai figli una cattiva eredità, una cattiva impressione del passato”. Quale immagine, infatti, offrono ai propri figli quei genitori che si torturano nella prospettiva del loro benessere se non l’immagine di una vita torturata? Se si pensa troppo alla felicità dei propri figli, continua Jung, si commette un duplice gravissimo errore: intanto non si sa procurare felicità a se stessi e, nello stesso tempo, neanche i figli, paradossalmente, imparano questa difficile arte.

Tutto ciò ingenera inoltre lo sproposito psicologico di ritenere la felicità un patrimonio riservato al futuro: se non saranno felici i genitori, così sembrano pensare i genitori, saranno almeno felici i figli. Accade al contrario che anche i figli, una volta divenuti genitori, si comportino secondo la medesima prospettiva del rimando. Si tratta di amarsi qui e ora, afferma Jung, e se i genitori sanno amarsi qui e ora, anche i figli impareranno a farlo. […] La vita mancata dei genitori, anche in nome del sacrificio per i figli, equivale insomma a un vero e proprio tradimento della vita dei figli stessi.

[…]

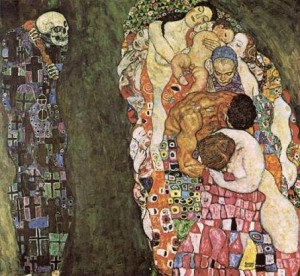

Qui stiamo parlando di un mistero, del mistero della vita, che si presenta sempre in maniera ineffabile e contraddittoria.

La vita in sé è tradimento, sin dalla nascita. Quello che noi possiamo fare, attraverso l’individuazione, è crescere attraverso questo tradimento, recuperare noi stessi nonostante questo tradimento, assumere lo scandalo di questo tradimento, avere fiducia oltre questo tradimento. Stiamo parlando di una sfida: la sfida di sostenere la contraddittorietà dell’esistenza. Non una contraddittorietà speculativa e filosofica, da trattare solo in termini intellettuali, ma banalmente quotidiana, la nostra propria contraddittorietà, quella per cui amiamo l’amico e pure lo invidiamo, per cui disprezziamo un superiore e pure vorremmo essere potente come lui. Kierkegaard diceva che i filosofi costruiscono grandi, altissime impalcature filosofiche per poi trovarsi a vivere in un pollaio. Aveva ragione perché la vita dell’uomo è anche un pollaio, pieno di meschinerie, nutrito di superficialità e banalità. Spetta a noi reggere questo paradosso se vogliamo prenderci davvero sul serio. Tradimento è pensare alla nostra condizione umana in termini di assoluta libertà, assoluta conoscenza e assoluto controllo del fiume della vita: in realtà non controlliamo un bel niente! La prospettiva contraria del tradimento risiede, secondo me, nel prendere atto anche della nostra impotenza[…]. Il tradimento, allora, nelle sue mille forme e sfumature, smette di apparire soltanto una sventura.

[…]

Molti giovani vivono in un limbo di possibilità, come barche splendide che si consumano nella darsena. L’universo si riduce al “cantiere familiare”, al “noto” delle piccole rassicurazioni e ricompense, dei piccoli e grandi delitti psicologici, eredità dei nonni e degli avi, pronti a tramandarsi nelle generazioni future. Si resta incagliati nella “secca” dei codici esistenziali e comunicativi della famiglia d’origine, invasi dai suoi pregiudizi e completamente inconsapevoli dell’oceano immenso e nuovo, adiacente, intorno a sé. Avere in proprio potere la dimensione psichica dei figli permette al genitore di garantirsi un’importanza, un ruolo preciso: il che è possibile solo se il figlio rimane quel figlio che ad essi serve per sopravvivere psicologicamente senza troppi conflitti. Quanti di noi sono ancora figli nel senso indicato, legati mani e piedi a un invisibile incesto psicologico? […]

[ Ecco che in tale prospettiva] il figliol prodigo è per Rainer Maria Rilke, colui che è costretto a lasciare la casa paterna perché si rende conto che quello che lì viene amato, chiamato col suo nome, atteso per la cena, festeggiato per il suo compleanno non è egli stesso. Il figliol prodigo rifiuta quell’amore che non è per lui, quei doni che non sono per lui, e in questo senso è la parabola di “colui che non volle essere amato”[…].

Il tornare a casa, non viene presentato da Rilke come un atto di rinuncia alla sua ricerca, ma come un superamento del tradimento. Come se egli capisse che la casa paterna in cui si viene disconfermati per ciò che si è più intimamente, è una manifestazione della vita stessa, del tradimento della vita.

Rilke ha colto il tradimento del figlio, la tragedia di non essere amato, di essere frainteso dell’ ”amore” dei genitori. E ha colto anche la risposta più umana e più saggia che si possa dare a questo equivoco terribile: andare via e tornare, cioè, in termini psicologici, differenziarsi dagli aspetti malsani di quell’amore e poi perdonare […]. Questo vuol dire che il genitore capace di amarlo è diventato una figura interna, divina, quell’ UNO di cui parla Rilke, la cui disponibilità a venir fuori è lenta, lentissima, un vero mistero.

[…]

La condizione di figlio dipendente non è legata all’età anagrafica; si può essere dei figli dipendenti anche a 70 anni, quando i genitori reali sono già scomparsi; la loro immagine può infatti permanere a livello psichico, introiettata, e il potere che trae dal suo essere inconscia la rende particolarmente efficace nel condizionare i nostri comportamenti e le nostre scelte coscienti. Una figura materna, per esempio, che abiti prepotentemente e negativamente la nostra psiche, può letteralmente impedirci di vivere in quella maniera autonoma e creativa che soltanto il distacco psicologico dalla madre può consentire. Spesso un uomo anacronisticamente attaccato alla madre incontra grosse difficoltà a instaurare un soddisfacente legame affettivo e sessuale con un’altra donna; l’impotenza, l’omosessualità, un esasperato dongiovannismo appaiono tutte sintomatologie proprie di un rapporto disturbato con la figura materna.

[…]

E’ all’interno della famiglia che viene sigillato il primo patto d’amore della nostra esistenza, patto che minaccia e al tempo stesso consente la nostra nascita psicologica individuale. […] Le situazioni affettive al di fuori di questo nucleo [la famiglia] tendono ad essere giudicate come la minaccia più radicale alla sua integrità. Ciò non sorprende, perché alla dimensione del sentimento e alla sua vitalità sono legati gli eventi più significativi e tutte le esperienze di autentica trasformazione della nostra esistenza. La possibilità di sopravvivenza di ogni essere umano è affidata a quest’apertura alla dimensione emotiva che può essere fonte di sofferenza ma anche di autentica creatività, dimensione emotiva assimilabile a un vero e proprio nucleo mobile contrapposto a quel nucleo solido che comunemente definiamo ‘sicurezza’ e che invece blocca le nostre possibilità di vita.

[…]

L’incontro emotivo è così prodigioso perché attraverso esso sentiamo di esistere. E in effetti il grado di autonomia e indipendenza di un individuo si misura proprio dalla sua capacità di sperimentare l’assenza; non stiamo parlando di una persona isolata (anche l’isolamento mette in scena una copertura del vuoto), ma di un individuo che riesce ad apprezzare sia la compagnia degli altri, il calore dell’altro, sia la solitudine, poiché riconosce in essa un aspetto inesorabile della sua esperienza umana. Anche la solitudine, infatti, diventa in questo modo un’esperienza emotiva, le cui sfumature possono molto variare giacché nulla di veramente permanente alberga nel nostro animo: si può sperimentare una solitudine piena, piena di pace, di accettazione e di silente benevolenza verso se stessi e gli altri; una solitudine piatta, fredda, poco piacevole; una solitudine melanconica, dolce, che attende. L’importante è sapere che si può attraversare anche la solitudine: quando questa fiducia viene meno il tradimento è in agguato e tradire la propria solitudine può rivelarsi estremamente pericoloso. “Pericolose e maligne sono quelle tristezze soltanto che si portano tra la gente per soverchiarle con il rumore” (Rilke).

Si cerca un altro, un punto esterno a noi, per soffocare la tristezza, per avvolgere la solitudine: prevalgono la paura e l’ansia nel cui buco nero sparisce anche la dignità dell’altro, quello che abbiamo invocato perché ci aiutasse a evitare noi stessi. Non c’è nulla di patologico nel cercare incoraggiamento nell’amicizia e nell’amore degli altri, direi anzi che si tratta di una manifestazione di piena salute; è di altro però, che stiamo parlando, dell’incapacità totale di fondare la propria esistenza intorno a un centro interiore e della compulsione a riempire sempre il proprio vuoto con punti di riferimento esterni, siano essi gli altri, il lavoro, le droghe, ecc.

Il tradimento che questo modo di vita sottende si caratterizza come duplice: in primo luogo viene tradito il pianto dentro di noi, il pianto che si sforza penosamente di comunicarci qualcosa, proprio come un bambino inascoltato; in secondo luogo vengono traditi gli altri, quelli cui ci rivolgiamo per farci “riempire” un po’: in questo caso infatti per noi interessante è non tanto l’altro, con la sua umanità, ma il fatto che egli ci possa gratificare con la sua prestazione di presenza.

[…]

La fragilità delle unioni appare una conseguenza inevitabile del fatto che il desiderio è soggetto all’usura del tempo, eroso e alla fine irreversibilmente disperso da una inesorabile entropia; tradiamo la nostra esistenza quando ci ostiniamo a negare che l’oggetto non risponde più al nostro bisogno. Abbandonarsi all’emozione significa dunque accettare di essere gettati via come qualcosa che non è più utilizzabile, di scoprire l’indifferenza nello sguardo dell’altro.

La fragilità delle unioni appare una conseguenza inevitabile del fatto che il desiderio è soggetto all’usura del tempo, eroso e alla fine irreversibilmente disperso da una inesorabile entropia; tradiamo la nostra esistenza quando ci ostiniamo a negare che l’oggetto non risponde più al nostro bisogno. Abbandonarsi all’emozione significa dunque accettare di essere gettati via come qualcosa che non è più utilizzabile, di scoprire l’indifferenza nello sguardo dell’altro.

[…] Di qui discende una conseguenza: la nostra vitalità è legata alla nostra capacità di accettare la perdita e la conquista, l’assenza e la presenza. Nella mia vita mi sono incontrato con persone che hanno avuto paura di questa dolorosa dinamica dell’esistenza, di questa polarità che contraddistingue le persone che combattono da quelle che hanno preferito (o sono state costrette) a soccombere. Chi rinuncia, lentamente anche se impercettibilmente, chiude se stesso non solo all’amore e allo scambio delle emozioni ma alla vita stessa con conseguenze disastrose.

[…]

Il tradimento è una delle esperienze più drammatiche che ci siano date perché è l’esperienza della separazione. La vita non corrisponde ad altro che a una lunga serie di separazioni, perché la nostra esistenza è costellata, sino alla fine, di legami affettivi (nei confronti di una persona, o anche di un bene di qualsiasi genere), e non c’è legame affettivo su cui non si proietti l’ombra inquietante della perdita, della separazione. Certo, separarsi da qualcuno o da qualcosa in cui abbiamo investito le nostre capacità affettive provoca la più grande delle sofferenze; eppure a questa sofferenza non solo non possiamo ma non dobbiamo sottrarci; dobbiamo invece aprirci ad essa e viverla sino in fondo; si tratta di ciò che Freud chiamava il lavoro del lutto, “lavoro” che consiste nel saper vivere la separazione concedendole il tempo e lo spazio che richiede per essere elaborata.

Nessuno potrà mai chiederci perché non siamo stati qualcosa di diverso da quello che siamo; ma è probabile che, avanti negli anni, saremo noi stessi a chiederci che cosa abbiamo fatto della vita che ci è stata data. Bene: se l’avremo spesa a proteggerci dagli imprevisti e dai cambiamenti, non riusciremo nemmeno a organizzare una risposta, non avremo elementi né punti di riferimento, perché sarà come se non ci fossimo mai avventurati sul cammino che porta fuori dal regno dell’illusione verso la vita vera. Se, altrimenti, non avremo speso le nostre energie in una sorta di interminabile surplace, peraltro non meno faticosa di una corsa, là troveremo una risposta di cui non vergognarci, qualunque essa sia, una risposta che non tradisca il rimpianto di non disporre di un’altra esistenza di ricambio.

E’ giusto dire che non sappiamo perché siamo stati messi al mondo, ma certo sappiamo che non è per guardarci intorno e restare lì senza muovere un passo».

Aldo Carotenuto, Amare tradire. Quasi un’apologia del tradimento, Bompiani, Milano 1991, pp. 33-36, 38-40, 42, 44-45, 61-62, 64-65, 67-68.

Gli altri Lib(e)ro pensiero: http://www.lindifferenziato.com/category/cultura/libri/libero-pensiero-libri/

L'indifferenziato – San Giovanni Incarico Giornale di Cultura e Informazione San Giovanni Incarico

L'indifferenziato – San Giovanni Incarico Giornale di Cultura e Informazione San Giovanni Incarico